この記事でわかること

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 配偶者・家族を日本に呼び寄せる「認定証明書」が許可される確率 | 2022年・2023年・2024年における全体傾向と許可率の推移 |

| 地域差 | 各地方入国管理局ごとの許可率と傾向 |

| 不許可リスク | 「10人申請すれば1人が不許可(不交付)になる」状況への対策 |

| 公的情報 | 出入国在留管理庁の統計やe‑Statなどの信頼性ある情報源 |

| 専門家の安心感 | 手続きの不安を解消する専門家による申請サポートのメリット |

河野

(かわの)

私にご相談が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、家族滞在ビザや配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を申請しようと考えている皆さんから、「認定証明書は必ず許可されますか?」という質問をいただくことがあります。この記事で、ご質問にお答えします。

配偶者やご家族の「認定証明書」が許可される確率は約90%! 許可のための対策は?

そもそも在留資格「認定証明書」交付申請とは?

1. 外国人の配偶者やご家族が日本に入国するための「事前審査」

外国人の配偶者やご家族が日本に長い期間(90日を超える期間)滞在するためには、「在留資格(ビザ)」を取得する必要があります。しかし、いきなり日本の空港で「私は日本に住みたい」と言っても、入国はできません。

まず、日本入国前に「私(外国人の方)が日本で家族として活動する資格があること」をあらかじめ審査し、証明書として交付されるのが在留資格「認定証明書」(COE=Certificate Of Eligibility)です。

2. 認定証明書の申請が必要な人とは

次のような外国人の方々は、日本へ「中長期で滞在(90日を超える滞在)」を希望する場合に認定証明書の申請が必要です。

- 日本人の配偶者や子どもを呼び寄せたい

- 永住者の配偶者や子どもを呼び寄せたい

- 就労ビザを持つ外国人が、自分の奥さんや子どもを呼び寄せたい

※「短期滞在」(観光・親族訪問など)にはこの手続きは不要です。

3. 申請の流れ

- 日本国内の出入国在留管理局に申請

(配偶者ビザであれば日本側の配偶者、家族滞在ビザであれば日本側の就労ビザを持つ外国人が申請します) - 在留資格「認定証明書(COE)」が交付される

- 海外に住む外国人本人が、現地の日本大使館・領事館でVISA(査証)を取得

- 日本の空港・港で入国審査を受けて、日本に在留(滞在)を開始

※「認定証明書」の有効期限は「交付日から3か月」ですので注意が必要です。

※配偶者やご家族の認定証明書、VISA(査証)、在留資格(ビザ)の違いについては、以下の短時間の動画でも解説しています。

4. 認定証明書(COE)の役割と効力

認定証明書(COE)は、「この外国人の方は、日本で、家族として滞在する資格がありますよ」という法的な証明です。認定証明書があることで、VISA(査証)発給や入国審査がスムーズに進みます。

ただし、認定証明書(COE)を持っていても入国が100%保証されるわけではありません。たとえば、申請後に事情変更(偽装結婚、実は本当の子どもではなかった、などが分かるなど)があった場合は、入国を拒否されます。

5. 申請できる人

- 外国人本人(例:自分で自分を呼ぶ申請をすることは現実的ではありません)

- 日本人にいる配偶者、親族など

河野

(かわの)

通常、「日本で受け入れる配偶者や家族」が申請することになります。または、「日本で受け入れる配偶者や家族」から依頼を受けた専門家(行政書士など)が、代理で申請します。

弊所は福岡にあるため、福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での申請代行のご依頼が多いです。もしご不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

2022年・2023年・2024年の比較:許可率の推移

在留資格「認定証明書」の申請は、日本に長期滞在(90日を超えて滞在)する外国人の方の入国を前提とした「事前審査」です。以下は出入国在留管理庁が公表している統計データをもとに、2022年と2023年の許可率を集計したものです。

各年の交付申請状況(全体)

| 年度 | 総申請件数 | 許可(交付) | 不許可(不交付) | その他(取下げ等) | 許可された確率 | 不許可など になった確率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 690,681件 | 636,511件 | 44,177件 | 9,993件 | 92.2% | 7.8% |

| 2023年 | 647,393件 | 593,280件 | 44,396件 | 9,717件 | 91.6% | 8.4% |

| 2022年 | 425,245件 | 379,410件 | 37,042件 | 8,793件 | 89.2% | 10.8% |

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)

※上記の表は出典情報を独自に集計したものです。

※在留資格(ビザ)ごとの集計は公表されていません。

ポイント①:申請件数が約1.5倍に増加

- 2022年の申請総数:約42.5万件

- 2023年の申請総数:約64.7万件(前年比約52.3%増)

- 2024年の申請総数:約69万件(前年比約6.7%増)

河野

(かわの)

2022年から2023年の比較で増加率が高かったのは、新型コロナウイルスによる入国制限が緩和された影響により、2023年に申請数が急増したと考えられます。

ポイント②:2024年は前年比で許可率が上昇し、不許可件数が減少

許可率は以下のように上昇しています。

- 2022年:89.2%

- 2023年:91.6%(+2.4ポイント)

- 2024年:92.2%(+0.6ポイント)

| 年度 | 不許可(不交付)件数 |

|---|---|

| 2024年 | 44,177件(-219件) |

| 2023年 | 44,396件(+7,354件) |

| 2022年 | 37,042件 |

河野

(かわの)

許可された確率が上がり、不許可(不交付)になった件数が減少しているということは、許可されやすくなっていると考えられます。ただし、「その他(申請取下げ等)」が1万件近くにあり、申請途中で不備や状況変化による対応ミスも、少なくないと考えられます。

ポイント③:「10人に1人」は不許可(不交付)や審査不能

2022年・2023年・2024年の3年連続で、申請10件中およそ1件は「不許可」または「その他」とされており、決して油断はできません。

- 申請書の記載ミス

- 証明書類の不備

- 審査基準を満たしていないケース

などが要因として考えられます。

河野

(かわの)

配偶者など家族を呼び寄せる手続きは、絶対に失敗したくない申請だと思います。

- 許可率が上がっているからといって、すべての申請が通るわけではありません

- 実際の不許可(不交付)数は減少しましたが、その他(取下げ等)は増加傾向にあり、より質の高い申請が求められています

- 特に家族滞在・配偶者ビザなどは家族としての実態の確認が厳しく行われるため、形式的な資料では不十分な場合も多くあります

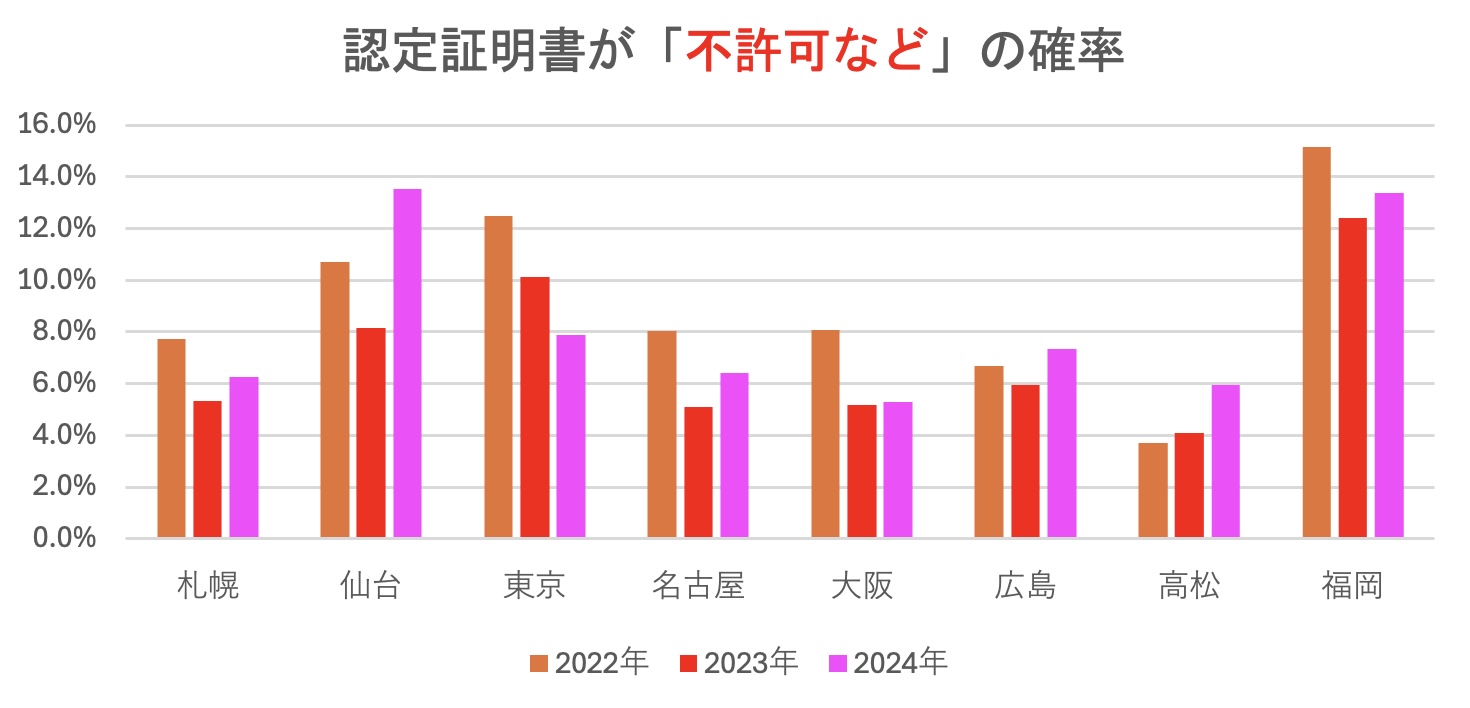

地域差:入国管理局ごとに許可率が少し違います

在留資格「認定証明書」交付申請の許可率は、地方出入国在留管理局ごとに一定のばらつきが見られます。

| 2024年 | 総数 | 交付 (許可) | 不交付 (不許可) | その他 (取下げ等) | 許可された 確率 | 不許可など になった確率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 入国管理局 /合計 | 690,681 | 636,511 | 44,177 | 9,993 | 92.2% | 7.8% |

| 札幌 | 17,797 | 16,685 | 683 | 429 | 93.8% | 6.2% |

| 仙台 | 20,999 | 18,156 | 1,944 | 899 | 86.5% | 13.5% |

| 東京 | 352,441 | 324,660 | 23,537 | 4,244 | 92.1% | 7.9% |

| 名古屋 | 89,275 | 83,566 | 4,577 | 1,132 | 93.6% | 6.4% |

| 大阪 | 105,117 | 99,553 | 3,833 | 1,731 | 94.7% | 5.3% |

| 広島 | 32,900 | 30,488 | 1,931 | 481 | 92.7% | 7.3% |

| 高松 | 12,223 | 11,497 | 525 | 201 | 94.1% | 5.9% |

| 福岡 | 59,929 | 51,906 | 7,147 | 876 | 86.6% | 13.4% |

| 2023年 | 総数 | 交付 (許可) | 不交付 (不許可) | その他 (取下げ等) | 許可された 確率 | 不許可など になった確率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 入国管理局 /合計 | 647,393 | 593,280 | 44,396 | 9,717 | 91.6% | 8.4% |

| 札幌 | 16,256 | 15,389 | 493 | 374 | 94.7% | 5.3% |

| 仙台 | 19,444 | 17,858 | 1,080 | 506 | 91.8% | 8.2% |

| 東京 | 323,122 | 290,440 | 27,491 | 5,191 | 89.9% | 10.1% |

| 名古屋 | 90,783 | 86,144 | 3,658 | 981 | 94.9% | 5.1% |

| 大阪 | 93,595 | 88,750 | 3,741 | 1,104 | 94.8% | 5.2% |

| 広島 | 35,573 | 33,453 | 1,711 | 409 | 94.0% | 6.0% |

| 高松 | 13,599 | 13,042 | 380 | 177 | 95.9% | 4.1% |

| 福岡 | 55,021 | 48,204 | 5,842 | 975 | 87.6% | 12.4% |

| 2022年 | 総数 | 交付 (許可) | 不交付 (不許可) | その他 (取下げ等) | 許可された 確率 | 不許可など になった確率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 入国管理局 /合計 | 425,245 | 379,410 | 37,042 | 8,793 | 89.2% | 10.8% |

| 札幌 | 9,899 | 9,136 | 503 | 260 | 92.3% | 7.7% |

| 仙台 | 13,337 | 11,907 | 1,076 | 354 | 89.3% | 10.7% |

| 東京 | 211,052 | 184,728 | 21,798 | 4,526 | 87.5% | 12.5% |

| 名古屋 | 59,119 | 54,366 | 3,862 | 891 | 92.0% | 8.0% |

| 大阪 | 63,222 | 58,127 | 3,811 | 1,284 | 91.9% | 8.1% |

| 広島 | 22,104 | 20,627 | 1,140 | 337 | 93.3% | 6.7% |

| 高松 | 9,157 | 8,819 | 230 | 108 | 96.3% | 3.7% |

| 福岡 | 37,355 | 31,700 | 4,622 | 1,033 | 84.9% | 15.1% |

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)※上記の表は出典情報を独自に集計したものです。

河野

(かわの)

残念ながら、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で、認定証明書(COE)が不許可(不交付)になる確率は3年連続で全国最低レベルです。

1. 申請者の属性の違い?

地域によって外国人の構成も異なり、審査対象となる国籍や職種、滞在目的が違うため、結果として審査難易度にも影響している可能性があります。

2. 過去の不正事例や行政対応の差

地域ごとに入国管理局はありますが、当然ながら審査基準は全国で統一されています。しかし、過去に不正事例が集中した地域では、その教訓から個別審査が慎重になることもあります。

結論:地域差はあるが、正確な申請準備が最も重要

どの地域で申請するにせよ、重要なのは以下の点です。

- 書類に不備がないこと

- 審査官が納得できる内容であること

- 客観的証明力が十分であること

河野

(かわの)

「どの地域に申請するか」よりも、「どのように申請書類を整えるか」が、許可されるかどうかを決める本質的な要因です。

ご不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

「10人に1人が不許可」その1人にならないために

出入国在留管理庁が公表している上記に統計の通り、2024年の在留資格「認定証明書」交付申請の許可率は92.2%。裏を返せば、約7.8%は不許可(不交付)または審査不能(取り下げ等)となっています。これは概ね10人中1人が不許可(不交付)になる、という現実を意味します。

1. 不許可(不交付)の主な原因

配偶者ビザや家族滞在ビザで認定証明書(COE)が不許可(不交付)となる理由は様々ですが、主に以下のような要因が挙げられます。

| 主な不許可(不交付)理由 | 内容 |

|---|---|

| 書類不備 | 必要書類が不足している、記載ミスがある |

| 虚偽申請 | 嘘の結婚、嘘の子どもなど |

| 事実関係がはっきりしない | 特に配偶者ビザで、ふたりが出会った経緯、結婚生活の実態が説明不足 |

| 経済的基盤の不足 | 扶養者の収入が低い、生活費を稼いでいることの証明が弱い |

| 過去の不法滞在歴など | 本人または配偶者に法律違反歴がある |

特に「日本人の配偶者等」「家族滞在」などでは、感情的な側面(愛情、信頼)が前面に出やすく、客観的資料が不足してしまうと不許可(不交付)になる可能性が高まります。

2. 不許可リスクを下げるために必要なこと

以下のポイントを抑えることで、不許可(不交付)リスクを大きく下げることができます。

(1)申請前の準備を丁寧に行う

- 配偶者ビザであれば、出会いの経緯から結婚に至る過程を時系列で明確に記述

- 家族滞在ビザであれば、同居する証拠、家族として交流の証拠(写真・通話記録・渡航歴)を用意

- 扶養者の収入証明や課税証明書を最新の状態で提出

(2)「審査官に説明する」という意識を持つ

- 書類は「提出すればOK」ではなく、「審査官が理解しやすいかどうか」が重要です。配偶者ビザも家族滞在ビザも通常は面接はなく「書類審査のみ」ですが、審査するのはAIではなく人間です。書類は無駄なく、わかりやすい方が良いに決まっています。

- 必要な書類を揃えるのは当然ですが、さらに、「理由書」や「事実を説明する書類」を付けることで、説得力が高まります。

(3)専門家に事前相談する

- 自分で申請すると、見落としや自己判断による記載ミスが発生しやすいです。

- 行政書士など専門家に依頼すれば、過去に配偶者ビザや家族滞在ビザが不許可(不交付)になった事例との比較や、証明するためにどんな書類が必要なのか、を戦略的にアドバイスできます。

3. 不許可(不交付)になった場合の影響

一度不許可(不交付)になると、以下のようなリスクが発生します。

- 再申請に時間がかかる(再提出まで数ヶ月かかる場合もあります)

- 不許可(不交付)の履歴が残る(次回以降の申請で不利になる可能性があります)

- 海外在住の家族が長期間待機(配偶者や子どもとの別居期間が延びてしまいます)

4. 結論:「10人中1人」に入らないために

許可率は90%を超えているとはいえ、「形式が整っているだけ」の申請は、内容次第で不許可(不交付)になる可能性があります。重要なのは:

- 中身のある、意味のある立証資料を揃える

- 申請書と実態が一致している(嘘や誤魔化しを無くす)

- 審査官の立場を意識した構成にする

河野

(かわの)

不安がある場合は、事前に専門家に相談することで「見落とし」や「想定外の否定理由」を防ぐことができます。特に配偶者ビザや家族滞在などは、感情に頼らず、事実に基づいた証明力が求められることに注意しましょう。

行政書士による申請サポートのメリット

配偶者ビザや家族滞在ビザの「認定証明書」の申請は、書類提出だけで完了するものではなく、「審査官に納得してもらう書類の説得力」が求められるます。行政書士など専門家は、このような実務を知っている国家資格者として、以下に書いているようなサポートができます。

1. 複雑な申請書類の作成を一括サポート

【申請者が陥りやすい問題】

- 書類の種類が多すぎて混乱する

- どこに何をどう書けばよいかわからない

- 記載ミスや不備で差し戻しされたり、追加書類が多くなったりする。最悪は不許可(不交付)。

【行政書士の支援内容】

- 正確な記載内容を確認し、法令に合致した書類を作成

- 入国管理局の審査要領を知っているので、入国管理局が重視するポイントを反映した説明文を追加できる(例:理由書、事実経緯書など)

- 書類の順番や見せ方まで含めた「審査官に伝わる構成」を整備

2. 立証資料の選定と収集のアドバイス

【申請者が陥りやすい問題】

- 何を提出すれば信頼されるのか判断できない

- 必要な書類だけは揃っているが、追加で証明するべき書類がない(または不足している)

【行政書士の支援内容】

- 夫婦の出会いの経緯、結婚の実態、扶養関係などに応じた適切な資料の選定

- 家族との写真・通話履歴・送金記録など、補強資料の組み立て方をアドバイス

- 書類の整合性を確認し、申請書類全体を通して矛盾点がないように確認・修正・調整できる

【最新の情報を収集し、適切にアドバイス】

行政書士などの専門家は、常に「認定証明書」の取得に必要な最新情報を収集しています。例えば、2025年6月23日開始の「入国前結核スクリーニング」についても、事前にしっかりご案内しています。

河野

(かわの)

「入国前結核スクリーニング」とは、フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシア(予定)、ミャンマー(予定)、中国(予定)在住の外国人の方々が、「認定証明書」の申請をする場合に、「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。

入国前結核スクリーニングについて詳しくは、以下のページで解説しています。

3. 審査傾向に応じた戦略的な対応

【申請者が陥りやすい問題】

- 地域ごとの審査傾向を知らずに提出してしまう

- 過去の不許可(不交付)事例に類似したリスクを見落とす

【行政書士の支援内容】

- 審査要領や実務傾向を踏まえて、「どの点に説明を加えるべきか」を判断

- 特定の入国管理局における申請経験を活かした対策

- 再申請の場合は「なぜ前回ダメだったか」を分析し、改善策を講じる

4. 気持ちの負担を軽くできる

【申請者が陥りやすい問題】

- 手続きの煩雑さにストレスを感じる

- 審査結果が出るまで不安が続く

- 一人で悩まず、行政書士に相談・質問できる

【行政書士の支援内容】

- 手続きの進行管理を行政書士が代行

- 状況に応じたアドバイスで不安を軽減

- 不許可(不交付)のリスクについて事前に対策を取ることで、結果を待つ間の安心感が得られる

5. 再申請や不許可(不交付)後のリカバリーにも対応

行政書士は、不許可(不交付)となった場合にも原因分析と再申請に向けた立証戦略を立て直すこともできます。これにより、自己流での再申請による「連続不許可」のリスクを避けることができます。

河野

(かわの)

良心的な行政書士であれば、「許可される可能性が低いビザ申請」は、そもそもおすすめしません。「これが改善されれば許可される可能性あります」とご案内します。

6. オンライン申請にも対応、迅速かつ正確な手続き

近年、「認定証明書」などのビザ申請は、出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用して提出することが可能となっています。

【申請者が陥りやすい問題】

- オンライン申請の操作がわからない、事前登録に時間がかかりすぎる

- 添付書類の形式やデータ容量に制限があることを見落とす(全ての素類を10メガ以下のPDFファイルにまとめる必要あり)

- システム上の不具合や送信エラーで手続きが止まる(入力内容は、入国管理局独特のルールがあるので、理解できるまでに時間がかかる)

【行政書士のサポート内容】

- ビザ専門の行政書士であれば、法務省の認定を受けた「申請取次者」として、オンライン申請に慣れているのが普通です

- 書類の電子化・スキャン・添付処理を一括して代行

- オンライン上での進行管理・補正指示への迅速対応

また、遠隔地の依頼者との申請にも対応できるため、全国どこからでも依頼可能です。海外にいる配偶者や家族のために、日本国内からスムーズな申請を進めたい方にとって、大きな安心材料となります。特に「認定証明書」の申請を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外の配偶者や家族に郵送する手間と費用がかかります。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです。以下の短時間の動画で説明しています。

河野

(かわの)

結論:行政書士は「安心して任せられる法務パートナー」です。

行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、「入国管理局に事実を互角なくしっかり伝えられる書類」を一緒に作成する法務の専門家です。配偶者や家族を呼び寄せる認定証明書の申請は、人生に関わる重要な手続きです。絶対に失敗したくない、と誰もが考えていると思います。だからこそ、プロに任せて、不許可(不交付)にならない申請を目指しましょう。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

FAQ:よくある質問と回答

-

申請から結果が出るまでにどれくらいかかりますか?

-

一般的には約1〜3か月程度が通常の審査期間とされています。ただし、在留資格の種類や審査時期、提出先の入管局によって異なり、繁忙期には3か月以上かかることもあります。

-

自分で申請するのと、行政書士に依頼するのでは何が違うのですか?

-

外国人の方が自分で申請する場合、書類作成・収集・説明内容の構成などすべてを自分自身で行う必要があります。行政書士に依頼すれば、入国管理局の審査官の立場から考えてどのような書類が必要かを考えることができます。また、過去の実績や最新情報をもとに申請書類を作成できるので、不許可(不交付)のリスクを下げることができます。もちろん、審査期間を短縮できる可能性も高いです。

行政書士

河野

(かわの)ちなみに、弊所で配偶者ビザが許可された最短記録は1カ月(正確には27日間)です、以下のページで紹介しています。

-

在留資格(ビザ)ごとに審査の厳しさは違うのですか?

-

全ての在留資格(ビザ)の審査は厳しく行われます。ただ、在留資格(ビザ)ごとに審査の基準が違います。たとえば「日本人の配偶者等」は偽装結婚対策のため婚姻実態の確認が厳格ですし、「家族滞在ビザ」では年収が厳しく確認されます。詳しくは、以下のページでも解説しています。

-

不許可になったらどうすればいいですか?

-

不許可(不交付)通知には理由が記載されており、入国管理局に不許可の理由を聞くことができる場合もあります。不許可(不交付)になった理由をもとに、再申請の準備を行うことが最も重要です。同じ内容のまま再申請すると再び不許可(不交付)になるだけです。専門家の分析を受け、問題点を特定してから対策することをおすすめします。

-

オンラインで申請できますか?

-

配偶者ビザや家族滞在ビザの在留資格「認定証明書」交付申請は、オンラインで申請することが可能です。ただし、正しく操作できない場合や、添付書類のミスがあると受理されないため、行政書士のサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることができます。

-

海外に住んでいる配偶者の代わりに申請できますか?

-

日本に住む配偶者などが代理人として申請することができます。行政書士に依頼する場合は、代理人と連携して書類のやり取りや進行管理を行います。

日本人配偶者と外国人配偶がどちらも海外に在住している場合の配偶者ビザの申請については、詳しくは、以下のページで解説しています。

-

審査官はどこまで細かく見ていますか?

-

審査官は、書類の整合性・信憑性・証拠の客観性を重視します。見た目の体裁よりも「中身の説明力」が重要です。「なぜその在留資格での滞在が必要なのか」を明確に伝える構成が必要です。

また、認定証明書を取得した後は、数年後に「更新申請」が待っています。「更新申請」を意識して認定証明書の申請をすることも重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

-

申請時に過去の「違反歴」は影響しますか?

-

確実に影響します。たとえ本人でなくても、配偶者や家族に違反歴がある場合も、審査上のマイナス材料になります。その場合は、事情説明書や反省文などを添付して補足説明を行うのが一般的です。

まとめ

在留資格認定証明書交付申請は、日本に中長期(90日を超えて)滞在するための「第一の関門」です。

- 書類の不備や説明不足は不許可(不交付)の原因になります。

- 特に家族や配偶者の呼び寄せは、「実態があること」の立証、生活できる収入があるかどうか、を書類で証明することが重要です。

- ご自身だけでの申請が不安な方は、行政書士など専門家の支援を活用することで、許可率を高められます。

河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、配偶者ビザ、家族滞在ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

観光ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を福岡の行政書士が解説

(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説

配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?|福岡の行政書士が解説

特定技能ビザで母国から家族を呼び寄せるには?福岡の行政書士が解説

外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザで在留期間3年・5年を獲得する方法|福岡のビザ専門行政書士が解説

家族滞在ビザで「貯金」があると有利?|福岡の国際行政書士が解説

海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド|福岡の国際行政書士が解説

永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権[3年計画]初回申請で成功!福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権申請を成功させる「届出義務」を福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説

永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策|福岡の行政書士が解説

子どもを外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説

投稿者プロフィール

-

外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。

●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務

●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)