この記事を読むと分かること

本記事では、以下の点について詳しく解説します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 婚姻要件具備証明書とは | 何を証明する書類か、どのような場面で必要か |

| 戸籍謄本との違い | 類似書類との役割の違い |

| 海外側の書類について | 外国人配偶者側で必要な証明書とは |

| 日本での取得方法 | 法務局、大使館・領事館、市区町村役場など入手方法の違い |

| アポスティーユと公印確認 | 外国で書類を有効に使うための認証方法 |

| よくある質問(FAQ) | 実務上よく聞かれる疑問と回答 |

国際結婚に向けた在留資格(配偶者ビザ)申請をスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までご一読ください。

河野

(かわの)

私にご相談が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を申請しようと考えている方から

「婚姻要件具備証明書は必要ですか?」という質問をいただくことがあります。以下で回答します。

- 1. 婚姻要件具備証明書とは

- 1.1. 日本法に基づいた定義

- 1.2. なぜ必要なのか?

- 1.3. 誰が必要とするか?

- 1.4. 「独身証明書」との違い

- 2. 戸籍謄本との違い

- 2.1. それぞれの書類の定義と目的

- 2.2. 具体的な違い

- 2.2.1. 1. 法的効力の対象

- 2.2.2. 2. 情報の範囲と解釈

- 2.2.3. 3. 外国機関での受理性

- 2.3. よくある誤解と注意点

- 2.4. 実務的な使い分け

- 3. 海外側の証明書について

- 3.1. 外国人配偶者にも「婚姻要件の証明」が必要

- 3.2. 書類の名称・形式は国によって異なる

- 3.3. 書類の内容に求められる要件

- 3.4. 公証・認証手続きの重要性

- 3.5. 実務上の注意点

- 4. 婚姻要件具備証明書の取得方法

- 4.1. 1. 法務局または地方法務局で取得する方法(日本国内)

- 4.1.1. 概要

- 4.1.2. 発行機関

- 4.1.3. 必要書類

- 4.1.4. 申請手続きと所要時間

- 4.1.5. 注意点

- 4.2. 2. 日本大使館・総領事館で取得する方法(海外在住者)

- 4.2.1. 概要

- 4.2.2. 発行機関

- 4.2.3. 必要書類

- 4.2.4. 申請手続きと所要時間

- 4.2.5. 注意点

- 4.3. 3. 市区町村役場での発行(稀なケース)

- 4.3.1. 概要

- 4.3.2. 注意点

- 4.4. 発行機関別の比較表

- 4.5. 実務的アドバイス

- 5. アポスティーユ・公印確認について

- 5.1. なぜ認証が必要なのか?

- 5.2. 1. アポスティーユ(Apostille)

- 5.2.1. 制度の概要

- 5.2.2. 主な対象国

- 5.2.3. 対象書類の例

- 5.2.4. 取得方法

- 5.3. 2. 公印確認+領事認証

- 5.3.1. 制度の概要

- 5.3.2. 主な対象国

- 5.3.3. 取得方法

- 5.3.4. 必要書類の例(中国大使館の場合)

- 5.3.5. 実務上の注意点

- 5.3.6. まとめとアドバイス

- 6. よくある質問(FAQ)

- 7. 行政書士に相談するメリット

- 8. まとめ

婚姻要件具備証明書って何? どこで入手するの?

婚姻要件具備証明書とは

日本法に基づいた定義

「婚姻要件具備証明書」とは、日本人が外国人と結婚する際、その日本人が日本の民法に基づき婚姻の法的要件を満たしていることを公的に証明する文書です。これは、相手国の役所で婚姻手続きを行う際に、日本側が婚姻可能な状態(未婚、成年、近親婚でないなど)であることを証明するために必要となります。

日本法上、婚姻の成立には以下の要件を満たす必要があります(民法第731条〜第737条):

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 年齢 | 男性18歳以上、女性18歳以上(2022年改正) |

| 重婚の禁止 | 配偶者がいないこと(重婚禁止) |

| 近親婚の禁止 | 直系血族・兄弟姉妹との婚姻は禁止 |

| 婚姻意思の存在 | 真に婚姻する意思があること |

| 両性の合意 | 双方の合意が必要 |

これらの要件を「具備(備えている)」しているかを公的に証明するのが婚姻要件具備証明書です。

なぜ必要なのか?

外国では、日本の法律が直接的に適用されることはありません。そのため、たとえばフィリピンなどで婚姻手続きを行う際、現地当局は「この日本人が日本法上、結婚して問題ない状態であるか」を確認する手段を持っていません。

このときに、日本の法務局や、在外公館(大使館・総領事館)が発行する「婚姻要件具備証明書」が「結婚して問題ない状態であるか」を証明してくれます。これにより、日本国民が自国の法律上問題なく結婚できると証明され、相手国でも婚姻手続きが受理されやすくなります。

誰が必要とするか?

婚姻要件具備証明書は以下のような方が対象となります:

- 日本人が外国人と婚姻する場合(相手国での婚姻手続き)

- 在外公館で婚姻届を提出する場合

- 配偶者ビザ申請時に補足書類として要求される場合

「独身証明書」との違い

地方自治体で発行される「独身証明書」は、戸籍上現在独身であることを証明するものであり、主に結婚相談所など民間機関で使用されることが多いです。一方、婚姻要件具備証明書は、婚姻そのものを成立させるための法的証明として国際的に使われます。

| 書類名 | 発行機関 | 使用目的 | 法的効力 |

|---|---|---|---|

| 独身証明書 | 市区町村 | 婚活・相談所登録など | 国内向け |

| 婚姻要件具備証明書 | 法務局、在外公館 | 国際結婚、ビザ申請 | 国際的効力を持つ |

河野

(かわの)

このように、「婚姻要件具備証明書」は日本国民が外国で合法的に婚姻を成立させるための重要な書類です。誤って戸籍謄本や独身証明書だけで手続きを進めると、相手国で受理されないケースも多いため、取得時の注意と正確な情報確認が不可欠です。

戸籍謄本との違い

それぞれの書類の定義と目的

| 書類名 | 発行機関 | 主な内容 | 主な使用目的 |

|---|---|---|---|

| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 市区町村役場(本籍地) | 出生、婚姻、離婚、死亡などの身分事項の記録 | 日本国内での身分関係の証明、在留資格申請など |

| 婚姻要件具備証明書 | 法務局、在外公館 | 現在、法的に婚姻できる状態であることの証明 | 国際結婚手続き、外国機関への提出 |

両者は同じ「婚姻」に関する情報を含んでいるように見えますが、実務上は役割が明確に異なります。

具体的な違い

1. 法的効力の対象

- 戸籍謄本は、日本国内の法律や手続きに対して有効です。本人確認、婚姻歴の確認、相続手続きなどで使用されます。

- 婚姻要件具備証明書は、外国の機関に対して「日本人が日本法に基づき結婚可能な状態である」ことを証明するための国際的文書です。多くの国の行政機関では戸籍謄本だけでは婚姻を認めません。

2. 情報の範囲と解釈

- 戸籍謄本には、出生地、父母の氏名、婚姻や離婚歴、子どもの情報などが記載されており、非常に包括的ですが、その情報を読み取るには日本語の理解と日本法の知識が必要です。

- 婚姻要件具備証明書は、簡潔に「この人は現在婚姻しておらず、日本法上結婚する法的障害はない」というような内容が記載されており、翻訳や国際提出を前提とした体裁になっています。

3. 外国機関での受理性

- 多くの外国の婚姻登記機関では、戸籍謄本だけでは不十分とされ、婚姻要件具備証明書の提出を求められることが多いです。

- 特に中国、フィリピン、ベトナムなどでは「婚姻要件具備証明書がなければ婚姻登記を受け付けない」という行政実務が一般的です。

よくある誤解と注意点

| 誤解 | 実際には |

|---|---|

| 「戸籍謄本があれば婚姻要件具備証明書はいらない」 | → 多くの国では、戸籍謄本のみでは婚姻の法的要件が満たされているとはみなされません。 |

| 「どちらも独身を証明する書類」 | → 戸籍謄本は婚姻歴がわかるが、それが現在結婚可能であることの公式な証明とは限りません。 |

| 「戸籍抄本(個人事項証明書)でも十分」 | → 国際結婚では家族全体の婚姻関係の確認が求められることが多く、戸籍謄本の方が求められる傾向があります。 |

実務的な使い分け

| 使用場面 | 推奨書類 |

|---|---|

| 国内の相続、保険、住民票登録等 | 戸籍謄本 |

| 国際結婚、外国での婚姻登録 | 婚姻要件具備証明書(+戸籍謄本が補助書類として必要な場合あり) |

| 配偶者ビザ申請 | 両方必要なことが多い(申請先や国によって異なる) |

河野

(かわの)

以上のように、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書は「婚姻」に関わる書類でありながら、使用目的や法的効力、受理先が異なります。国際結婚に際しては、戸籍謄本だけではなく、婚姻要件具備証明書の取得と適切な翻訳・認証が重要となります。誤解による手続きミスを防ぐためにも、事前の確認と専門家への相談が推奨されます。

なお、海外での婚姻手続きは日本のように「ルールが全国統一」ではない場合が多く、極端にいうと、窓口の担当者ごとに言うことが違うことも珍しくありません。しっかり確認しながら、粘り強く、一つひとつ手続きを進めていきましょう。

海外側の証明書について

外国人配偶者にも「婚姻要件の証明」が必要

国際結婚では、日本人側だけでなく、外国人側についてもその国の法律上、婚姻が可能な状態であることを証明する書類の提出が必要な場合が多くあります。これは、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際や、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請においても同様です。

書類の名称・形式は国によって異なる

各国において、「婚姻要件具備証明書」に相当する書類はさまざまな名称で呼ばれています。以下は一部の国の例です。(※名称や情報が変わっている場合があります、予めご了承ください)

| 国名 | 書類名称 | 発行機関 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 中国 | 婚姻状況証明書(未婚証明) | 民政局、公証役場 | 公証書+日本語訳が必要。しばしば領事認証が求められる。 |

| フィリピン | CENOMAR(Certificate of No Marriage) | PSA(フィリピン統計庁) | 英文があるが、日本語訳が必要。領事認証も必要な場合あり。 |

| 韓国 | 基本証明書・婚姻関係証明書 | 住民センター | 日本語訳および公証が必要。 |

| ベトナム | 婚姻資格証明書 | 司法局 | 外務省の認証+在日大使館の認証が必要なことがある。 |

| アメリカ | Affidavit of Eligibility to Marry 等 | 州ごとの公証人 | 公証付きの陳述書形式が多く、在日大使館での追加証明が必要。 |

| ネパール | 未婚証明書(Single Certificate) | 村役場または地方政府 | 原本と翻訳+領事認証が必要。 |

書類の内容に求められる要件

一般的に、次の事項が記載されていることが望まれます:

- 氏名、生年月日

- 現在の婚姻状況(未婚、離婚、配偶者死亡など)

- 婚姻に法的支障がないことの宣誓や証明

- 発行機関名、署名、公印

また、多くの場合「3〜6ヶ月以内に発行されたもの」であることが求められます。翻訳が必要な場合は、日本語訳を添付し、翻訳者の署名または公証が必要です。

公証・認証手続きの重要性

日本の役所に提出する場合、多くの国の書類には以下の手続きが必要になります:

| 手続き名 | 概要 | 主な該当国 |

|---|---|---|

| アポスティーユ取得 | ハーグ条約加盟国の場合、外務省または公証人が発行 | フランス、ドイツ、韓国など |

| 公印確認+領事認証 | ハーグ条約非加盟国の場合、日本の外務省→在日大使館の順で認証 | 中国、ベトナム、フィリピンなど |

提出先によっては、翻訳文にも認証(公証・在外公館認証等)を求められることがあります。

実務上の注意点

- 日本の市区町村によって判断が異なる場合があるため、事前に提出先自治体に書類の内容と形式が適切か確認することが重要です。

- 同国出身者でも、地域や行政によって書類様式が異なることがあります(例:中国の地方によって異なる証明書フォーマット)。

- 日本語訳の正確性が問われるため、専門家による翻訳または行政書士のチェックが推奨されます。

河野

(かわの)

以上のように、外国人配偶者側の婚姻要件証明は、日本人側と同等以上に注意が必要です。適切な形式で書類を取得し、正確な翻訳と認証を行わないと、日本側の婚姻届やビザ申請が受理されない可能性もあります。

婚姻要件具備証明書の取得方法

婚姻要件具備証明書は、日本人が外国人と結婚する際に、日本法上、婚姻要件を満たしていることを第三者機関が公式に証明する文書です。以下の3つの方法があります。

1. 法務局または地方法務局で取得する方法(日本国内)

概要

日本国内で最も正式かつ確実な方法です。多くの国や自治体では、「法務局発行」の証明書を求めるケースが多く、特に中国、ベトナム、インドネシアなどではこれが必須とされています。

発行機関

戸籍事務を取り扱っている法務局(本局)や支局であれば、どこでも請求できます。もし住所と本籍が東京であっても、必要書類さえ整えれば九州や四国の法務局で手続きできます。「出張所」では婚姻要件具備証明書を請求できないので注意してください。法務局の場所は、法務局公式ホームページでご確認ください。

必要書類

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 申請書 | 窓口で入手可能(事前の電話確認推奨) |

| 戸籍謄本(全部事項証明) | 発行から3ヶ月以内のもの |

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |

申請手続きと所要時間

- 窓口提出後、即日~3営業日程度で交付(局により異なる)

- 原則無料(手数料なし)

注意点

- 提出先が「アポスティーユ」や「公印確認+領事認証」を必要とする場合、外務省での手続きが追加で必要です。

- 提出国によっては、日本語以外の翻訳が必要になります。

2. 日本大使館・総領事館で取得する方法(海外在住者)

概要

日本国外に居住している場合は、現地の日本大使館または総領事館で取得が可能です。在留邦人の利便性を考慮した制度です。

発行機関

各国に所在する日本国大使館または総領事館の領事部門

必要書類

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 申請書 | 各館ウェブサイトからダウンロード可能な場合あり |

| 日本の戸籍謄本(3ヶ月以内) | 日本から取り寄せが必要 |

| パスポート | 原本提示が必要 |

| 住所証明 | 在留カード、現地の居住証明など(求められる場合あり) |

申請手続きと所要時間

- 即日~数日(大使館により異なる)

- 手数料:無料~数百円(国・通貨によって異なる)

注意点

- 一部の在外公館では、「宣誓供述書」として発行される形式もあり、国や提出先によっては受理されないこともあります。

- 一部の国では、日本国内の法務局発行でなければ受理されないことがあります。事前確認が重要です。

3. 市区町村役場での発行(稀なケース)

概要

一部の自治体では「婚姻要件具備証明書」に類する書類(例:独身証明書)を発行する場合がありますが、原則として「婚姻要件具備証明書」は法務局・大使館が発行します。

注意点

- 「独身証明書」や「住民票記載事項証明書」などは、民間での婚活や相談所での利用が目的であり、国際結婚には使用不可または使用できない可能性がら高いです。

- 在留資格申請(配偶者ビザ)でも、通常は提出しないため、追加資料を求められるリスクがあります。

発行機関別の比較表

| 項目 | 法務局 | 大使館・領事館 | 市区町村役場 |

|---|---|---|---|

| 信頼性・公式性 | 高い(最推奨) | 中~高(国による) | 低い(目的外) |

| 対応国 | 全世界 | 多くの国で可(制限あり) | 一部国内のみ |

| 必要書類 | 戸籍謄本・本人確認書類 | 同左+パスポート・現住所証明 | 住民票等 |

| 認証(外務省等) | 追加で可 | 要確認 | 通常不可 |

| 翻訳の要否 | 提出国による | 同上 | 実務的には不適 |

実務的アドバイス

- 提出先(外国機関や日本の役所)によって、どの発行機関の証明書が必要かを事前に確認することが極めて重要です。外国では、ルールは頻繁に変わる場合が多く、極端な場合は、担当者によって言うことが違います。十分に注意しながら手続きを進めましょう。

- 証明書取得後、翻訳やアポスティーユ、公印確認+領事認証が必要なケースがあるため、取得と並行して準備を進めることが望ましいです。

- 不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談したり一緒に調べたりしながら、書類不備や手続ミスによる不受理を未然に防ぐことをお勧めします。

アポスティーユ・公印確認について

国際結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」や「戸籍謄本」などの公的書類を外国の役所や裁判所に提出する場合、その書類の「真正性」を証明する必要があります。そのために行うのが、「アポスティーユ」または「公印確認+領事認証」です。

なぜ認証が必要なのか?

外国の公的機関は、日本の発行した書類の形式や印章の真正性を判断できません。そこで、外務省または関係機関が「これは日本の正当な機関が発行した真正な公文書です」と証明する手続きが求められる場合が多いです。

1. アポスティーユ(Apostille)

制度の概要

アポスティーユとは、1961年の「ハーグ条約(公文書の外国公認に関する条約)」に基づき、条約加盟国間で公文書の認証を簡略化する制度です。外務省による認証1つで足り、相手国の在日大使館での追加認証は不要です。

主な対象国

| アジア | 韓国、インド、インドネシア、フィリピン(2019年加盟)など |

| 欧州 | フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダなど |

| 北米 | アメリカ、カナダ、メキシコ |

| 南米 | ブラジル、アルゼンチン、チリなど |

| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド |

※加盟国一覧は外務省公式サイトを参照ください

対象書類の例

- 婚姻要件具備証明書

- 戸籍謄本・抄本

- 出生証明書(戸籍の記載で代用)

- 登記事項証明書(法人関係)

- 卒業証明書(原則、学校長の署名が必要)

取得方法

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1 | 原本を準備(例:法務局発行の婚姻要件具備証明書) |

| 2 | 外務省(東京霞が関または大阪分室)に提出または郵送 |

| 3 | アポスティーユが付された文書を受領(即日~数日) |

※郵送の場合、返信用封筒(切手貼付・住所記載)と本人確認書類のコピーが必要

※詳しくは、外務省の公式ホームページをご覧ください。

河野(かわの)

アポスティーユの手続きは、行政書士が代理することも可能です。もしお困りの際は、お気軽にご相談ください。

2. 公印確認+領事認証

制度の概要

提出先がハーグ条約非加盟国である場合、アポスティーユは使えません。その代わり、外務省による「公印確認」と、提出先国の在日大使館による「領事認証」の二段階の認証が必要になります。

主な対象国

| 国名 | 備考 |

|---|---|

| 中国 | 公証+公印確認+中国大使館認証が必須 |

| ベトナム | 婚姻登記手続きで公印確認が必要 |

| タイ | 通常、外務省+大使館認証が必要 |

| サウジアラビア、エジプトなど | 中東諸国は多くが非加盟 |

| 台湾 | 実務上、大使館相当の台北駐日経済文化代表処で認証可 |

※情報は日々変更されています。予めご了承ください。

取得方法

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1 | 原本を取得(婚姻要件具備証明書など) |

| 2 | 外務省で「公印確認」を取得(東京霞が関・大阪分室・郵送可) |

| 3 | 提出先国の大使館または領事館で「領事認証」を受ける |

必要書類の例(中国大使館の場合)

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 公印確認済みの証明書原本 | 外務省での認証済みであること |

| 訳文(中国語) | 公証翻訳または翻訳者によるもの |

| 認証申請書 | 大使館で記入または事前ダウンロード |

| パスポートコピー | 日本人の場合は身分証として使用 |

実務上の注意点

- どの国がハーグ条約加盟国かを事前に確認すること(特にアジア圏は非加盟国が多い)

- 書類によってはアポスティーユ対象外のものもある(例:公文書でない私文書、私立学校の卒業証明書など)

- 翻訳文にも公証が必要な場合があるため、翻訳者の署名や翻訳証明書を添付する

まとめとアドバイス

アポスティーユと公印確認は、国際結婚や配偶者ビザ申請において欠かせない重要なステップです。提出先国や役所の要件を誤認すると、申請が受理されない、やり直しを求められる等のトラブルに繋がります。

行政書士に相談、または一緒に調べていけば

- 提出国の制度に適した認証手続きの案内

- 書類の整合性・翻訳のチェック

- 外務省・大使館の手続きの代行

などを通じて、手続きの確実性とスピードを確保できます。手続きが煩雑と感じた場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

アポスティーユ ・領事認証について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

-

婚姻要件具備証明書は誰が申請できますか?

-

婚姻要件具備証明書の請求及び受領は、不当な請求を防止するため、必ず本人が法務局へ行くことが必要、とされています。代理人による請求及び受領、郵送による請求及び受領はできません。詳しくは、東京法務局のホームページをご覧ください。

-

婚姻要件具備証明書に有効期限はありますか?

-

証明書そのものに法律上の明確な有効期限はありませんが、実務上、発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いため、古いものは再取得を推奨します。特に戸籍謄本と併用する場合は注意が必要です。

-

婚姻要件具備証明書が不要なケースはありますか?

-

基本的に、外国で婚姻する場合や日本で外国人と婚姻届を出す際には必要です。ただし、相手国が要件証明を求めない場合などは省略して良いと思います(経験上、そのような場合はありません)。必ず事前に提出先機関へ確認してください。

-

アポスティーユか、公印確認かは、どうやって選ぶのですか?

-

提出先の国がハーグ条約加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば「公印確認+領事認証」が必要になる場合が多いです。どちらの国に書類を提出するかによって決まります。外務省公式ページに最新のハーグ条約加盟国一覧が掲載されています。

-

外国人配偶者側の婚姻証明書はどこで入手できますか?

-

相手国の法務局、住民センター、統計庁、公証役場など、国ごとに異なります。日本語訳や認証が必要な場合が多いため、不明点があれば、必ず事前に提出先機関へ確認してください。

-

書類はどの言語で提出すべきですか?

-

原則として、提出先の言語に翻訳する必要があります。たとえば、中国であれば中国語です。日本の役所へ外国文書を提出する場合は、日本語訳を添付しなければなりません。

-

翻訳は自分でしてもいいですか?

-

法律上は可能ですが、提出先が翻訳の正確性や翻訳者の資格を問われる場合もあります。必ず事前に提出先機関へ確認してください。

-

婚姻要件具備証明書と戸籍謄本、両方必要ですか?

-

両方求められる場合が多いです。婚姻要件具備証明書は「婚姻可能状態」の証明、戸籍謄本は「過去の婚姻歴や身分関係」の確認のために使用されます。

-

証明書に不備があるとどうなりますか?

-

受理されずに再取得を求められたり、ビザ申請が不許可になることもあります。特に翻訳ミスや認証手続き漏れは致命的です。専門家によるチェックを受けることが確実な申請への近道です。

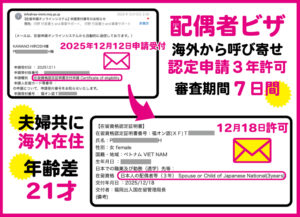

配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。

つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために、必要な書類を慎重に集める必要があります。

-

結婚相手が複数国籍を持っています。どの国の証明書を用意すればよいですか?

-

原則として「常居所国」または「日本での婚姻手続きで使用する国」の法律に従うのが一般的です。複数国籍を持つ場合は、どの国の国籍で婚姻を扱うかを明確にし、それに応じた証明書を用意する必要があります。必ず事前に提出先機関へ確認してください。

行政書士に相談するメリット

婚姻要件具備証明書は、正確に取得して適切な手続きを踏まなければ、国際結婚や在留資格申請でトラブルになる恐れがあります。行政書士である私にご相談いただくことで、

- 書類の不備や認証漏れを事前にチェック

- 国ごとの実務に基づいた対応

- 配偶者ビザ取得までを一貫サポート

など、専門的なサポートを受けながら安心して手続きを進めることができます。

河野

(かわの)

私も、全ての国の婚姻要件具備証明書に詳しいわけではありませんが、申請者さんと一緒に真剣に調べて、お互いの情報を擦り合わせることで、間違いのない申請ができるようになります。

まとめ

婚姻要件具備証明書は、国際結婚の第一歩として重要な書類です。取得方法、使用方法、認証方法を正しく理解していなければ、婚姻そのものが成立しない、あるいはビザ申請で不許可となるリスクもあります。

国や提出先によって要件が異なるため、必要に応じて行政書士に相談することで、確実かつ迅速に手続きを進めることが可能です。配偶者ビザの申請も含め、包括的なサポートをご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説

配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説

配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?|福岡の行政書士が解説

外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザで在留期間3年・5年を獲得する方法|福岡のビザ専門行政書士が解説

海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド|福岡の国際行政書士が解説

永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権[3年計画]初回申請で成功!福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権申請を成功させる「届出義務」を福岡の行政書士が解説

配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説

永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策|福岡の行政書士が解説

子どもを外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説

帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説

「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法

「不法就労助長罪」とは

永住権ビザ申請で「不動産」の所有は有利? 福岡の行政書士が解説

在留資格申請の「審査期間」について

河野

(かわの)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール

-

外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。

●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務

●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)